|

|

Federico Fellini in cerca della propria Strada: analisi di un'opera cinematografica

La transcodifica, il passaggio da un codice all’altro, è un processo complesso che sottintende aspetti di natura psicologica, tecnica e semiotica. Come tale, la discussione non si può fare rimanendo tra i confini, per quanto estesi siano, del campo letterario. Il termine può rinviare allo stato d’animo del creatore, alla sua (pre)disposizione al lirico, al narrativo, al drammatico. Ne derivano scelte di tipo stilistico-retorico e opzioni connesse ai codici di rappresentazione ossia concernenti i registri da usare. Ci sono creatori propensi alla descrizione del grottesco della vita e degli uomini a cui associano spesse volte significati metafisico-religiosi come il pittore Hieronymus Bosch. Altri artisti si sentono attratti dal magnifico, dal solenne come Pierre Corneille, mentre Racine è piuttosto un’anima lirica con seria apertura al sublime. Carlo Goldoni pare nato per sorprendere in strutture teatrali il fornicare sociale. La cifra di Shakespeare, al pari di quella di Cervantes, tutti e due maestri del miscuglio stilistico, è quasi illimitata, il che non vuol dire affatto che la danza dei codici o il ballar coi codici fosse un appannaggio riservato ai singoli scrittori. La transcodifica, il passaggio da un codice all’altro, è un processo complesso che sottintende aspetti di natura psicologica, tecnica e semiotica. Come tale, la discussione non si può fare rimanendo tra i confini, per quanto estesi siano, del campo letterario. Il termine può rinviare allo stato d’animo del creatore, alla sua (pre)disposizione al lirico, al narrativo, al drammatico. Ne derivano scelte di tipo stilistico-retorico e opzioni connesse ai codici di rappresentazione ossia concernenti i registri da usare. Ci sono creatori propensi alla descrizione del grottesco della vita e degli uomini a cui associano spesse volte significati metafisico-religiosi come il pittore Hieronymus Bosch. Altri artisti si sentono attratti dal magnifico, dal solenne come Pierre Corneille, mentre Racine è piuttosto un’anima lirica con seria apertura al sublime. Carlo Goldoni pare nato per sorprendere in strutture teatrali il fornicare sociale. La cifra di Shakespeare, al pari di quella di Cervantes, tutti e due maestri del miscuglio stilistico, è quasi illimitata, il che non vuol dire affatto che la danza dei codici o il ballar coi codici fosse un appannaggio riservato ai singoli scrittori.

Come sceneggiare la vita e perché

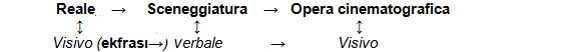

Neppure il cinema, arte assai giovane e alquanto ibrida, incapace di vantare le tradizioni millenarie della letteratura, della pittura o della scultura, può fare a meno della transcodifica. In genere, le opere cinematografiche vengono prodotte mediante una sorta di traduzione intersemiotica [1] oppure trasmutazione, cioè un tipo di adattamento che suppone anche un cambiamento di materia [2]. Il testo di partenza è la sceneggiatura, cioè un testo scritto, il quale, nel caso dei narratori autentici come Ennio Flaiano, che scrisse per Fellini, o Cesare Zavattini, lo sceneggiatore di De Sica, può avere le qualità di una vera e valida opera letteraria. Questa viene trascritta in fotogrammi con la macchina da presa. Vi si tratta di un duplice passaggio la cui prima tappa si appoggia su una cattura del reale, dell’immediato, in strutture verbali. Il visivo si fa in questo modo parola, ciò che corrisponde in gran misura alla logica trasformativa della ipotiposi. Poi, forzando un po’ i confini semantici di un altro termine, non è azzardato considerare il risultato di tale operazione un particolare tipo di ekfrasi, oppure, filosoficamente parlando, una trasmutazione del ‘dipinto’ dell’essere in un testo scritto.

To tall or not to talk

La seconda fase è costituita da un salto dal linguistico al visivo durante il quale il testo scritto subisce una profonda metamorfosi e un cambiamento al livello della sua sostanza costitutiva. Così, la materia cambia due volte e il processo può essere raffigurato sinteticamente tramite questo schema:

Il film risultato, frutto del secondo passaggio da un sistema semiotico ad un altro, rimane almeno in parte collegato ai codici linguistici. Non si può negare che esistano adattamenti cinematografici in cui la parola sembri superflua [3], ma il loro valore artistico è spesse volte discutibile. Certo, un grande regista ha la capacità di ‘scrivere’ poesia usando solo delle immagini, ma può fallire se s’impegna in tale impresa per due ore o più. Indubbiamente, una dannazione intersemiotica grava sul film quale espressione artistica sin dall’epoca del cinema muto siccome i personaggi comunicavano tra di loro e con lo spettatore usando gesti esagerati (‘lazzi’) e idonee smorfie. Si ricuperava in certo qual modo un tipo di spettacolo, il cosiddetto mimodramma, il quale era in auge in Europa agli inizi del Settecento. Venivano prodotti così dei veri discorsi a dispetto dei canoni del muto. È vero che non di rado le situazioni, gli intenti degli eroi, i loro sentimenti si schiarivano per mezzo di testi, di battute, ossia di inserti narrativi propriamente detti, scritti in bianco su uno sfondo nero. Naturalmente, oggi, nell’era del sonoro trionfante, un adattamento cinematografico di Amleto risulterebbe terribilmente impoverito se il principe danese, in seguito a tremendi interventi nella sceneggiatura operati, ipoteticamente, da un produttore americano intelligentissimo ed efficacissimo (sin troppo), fosse costretto a non recitare certe sue sentenze famose. Un Amleto che non declamasse «To be or not to be», ossia «Something is rotten in the state of Denmark», oppure (rivolgendosi a Ofelia) «To a nunnery go, and quickly too», come pure la sconcertante massima «I must be cruel, only to be kind», sarebbe una bizzarria stupefacente. Per sfortuna, ne sono già state prodotte a decine in tutto il mondo.

Si ha così un terzo passaggio da un sistema di segni e codici ad un altro, con ritorno al sistema linguistico, poiché i sgnificati di un’opera cinematografica sembrano raggiungere la loro pienezza semantica solo se si ricorra a successive e indispensabili ekfrasi.

Ogni scenario che veicoli personaggi forti, situazioni convincenti e dimostri spessore simbolico, avendo dunque molti dei requisiti di un testo estetico, può servire per dimostrare la condizione peculiare della cinematografia. Abbiamo a che fare senza dubbio con un’arte ibrida in cui predomina la materia visuale. Ne nasce la capacità di narrare vicende umane tramite fotogrammi in moto, ma nessun regista, per quanto ingegnoso sia, oserebbe pretendere orgogliosamente di essersi totalmente emancipato dai vincoli del verbale. A sostegno di queste considerazioni, propongo un brano tratto da un’opera pre-cinematografica dovuta alo scrittore Ennio Flaiano. La sua sceneggiatura fu sottoposta a trasmutazione visiva da Federico Fellini e il risultato che ne nacque fu La dolce vita (1960), uno dei suoi tanti capolavori. Un prodotto di così grande portata non sarebbe forse apparso in mancanza della forza evocativa e dell’energia umana che lo scrittore riuscì a imprimere alle sue ipotiposi. Ma ecco cosa e come scrive Flaiano:

«1. Esterno strada con chiesa – Giorno. Sulla soglia del bar-tabacchi appare Marcello che sta aprendo un pacchetto di sigarette. L’aria un po’ stonata, si sofferma a guardare anche lui i giornali senza avvicinarsi troppo, mentre accende una sigaretta. Proprio in questo momento gli passa davanti una bella donna sui trent’anni, ben vestita ma con quell’aria di popolana benestante che conservano certe mondane. [Marcello] si volge a dare un ultimo sguardo alla passante e la vede che... ...sta salendo i gradini di una chiesa poco discosta, sullo stesso marciapiedi. La donna si è fermata sull’ultimo gradino. Con quella assorta serietà e quel pudore paesano che le donne ritrovano prima di entrare in una chiesa, si sta acconciando sul capo un fazzoletto scuro. [...] Marcello si stacca dall’automobile [...] tenendosi sul bordo del marciapiedi e guardando la facciata della chiesa vicina. Sembra sorpreso di vederla. Effettivamente, la facciata della chiesa si confonde nel grigiore degli altri casoni della strada. È una chiesa modesta, di uno stile confuso e un po’ moderno, senza grandi decorazioni. Ai lati delle porte ci sono manifesti sacri e qualche annunzio mortuario che aggravano il senso di squallore della cortina di mattoni e della pietra sporca dei portali » [4].

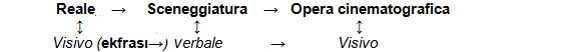

Se il film nella sua qualità di testo fatto da immagini ottenute mediante trasmutazione visiva di pagine come quella riportata sopra, non può mai liberarsi totalmente dai condizionamenti di tipo linguistico per ragioni già esposte sopra, allora il precedente schema dei passaggi intersemiotici si complica e dovrebbe avere forse questa forma:

Le ekfrasi secondarie abbondano nei testi cinematografici perché i personaggi o i gruppi di uomini esprimono il loro vissuto e le loro percezioni usando i codici linguistici consacrati. Un’altra scelta non c’è col sonoro e, d’altronde, non c’era, come si è visto, neppure per i creatori del cinema muto.

Dal neorealismo al realismo simbolico

Rebus sic stantibus, sarebbe interessante studiare attentamente come un regista così sottile come Fellini riesce a usare l’intertestualità a fini creativi. Adoperare citazioni, rinvii e allusioni, imitare l’operato stilistico-retorico dei maestri che imposero certi canoni, sia che si tratti di letteratura, pittura o cinema, può rimanere al livello di semplice artificio oppure, e questo è il caso di Fellini, può diventare la base su cui costruire nuove poetiche ed istituire nuovi codici. Fellini, come mittente di messaggi estetici, si distacca dai predecessori – un Chaplin, un De Sica – non mediante meccaniche deviazioni dalla norma: egli ottiene sorprendenti effetti di straniamento descrivendo oggetti, persone come se li vedesse per la prima volta. Questa stupefacente freschezza nel percepire le innumerevoli sfaccettature della realtà e delle anime umane si fa palese sin dai suoi primi film, però La strada (1954) mi sembra contemporaneamente un punto di rottura e uno di raccordo, un film manifesto in cui si fa palese la dialettica tra accettazione affettuosa dei codici di rapppresentazione neorealistica ed energica separazione dagli illustri maestri.

Con La strada, Fellini onora la grande stagione neorealista superandone i canoni in maniera quasi rivoluzionaria. L’amarezza eroica che emanava all’inizio del secondo dopoguerra dalla vita squallida dei poveri diavoli riusciva a trasmettere Vittorio De Sica nel suo capolavoro I ladri di biciclette (1948). Tutto questo umile tesoro viene riciclato da Fellini che scrive a modo suo con la macchina da presa la storia misera e commovente di Gelsomina e Zampanò. Fellini riempie di nuovi contenuti un classico schema neorealistico. Tutto si gioca al livello del rinnovamento dei codici perché l’intensità del sentire, la compattezza e la contraddittorietà psicologica dei personaggi, la strana e un po’ comica tendenza a nascondersi dietro varie maschere – ad esempio quella di ‘duro’ adottata da Zampanò oppure quella di ‘donna rispettabile’, scelta da Gelsomina – affinché non s’intraveda la fragilità di fondo del loro essere sono novità strepitose. Un alone di tragicità patetica avvolge gli eroi impersonati da Giulietta Masina e Anthony Quinn.

Riverenza fatta dunque al neorealismo e, allo stesso tempo, un addio, un accommiatarsi che annuncia una nuova, originalissima Weltanschauung. L’ormai classica adesione simpatetica alla verità del quotidiano diventa per Fellini premessa per sorprendenti approfondimenti. Anche i clown rimarranno presenze costanti nelle sue future imprese estetiche.

Una poetica del funambolesco

Si deve sottolineare poi che gli spunti di una nuova poetica cinematografica, molto visibili ne La strada, sono in un critico collegamento con l’opera di Charlie Chaplin. Fellini vi ricorre apertamente alla ‘citazione’ e l’ipotesto che sceglie è Il circo (The Circus) prodotto nel 1928. Il regista italiano sembra aver scoperto in Chaplin la fonte di un umorismo particolare, venato di acuti accenti di sofferenza, di dolcezza contrapposta alla violenza cieca. Accanto a Gelsomina e Zampanò vediamo per qualche tempo un altro personaggio che Fellini vi introduce con evidenti scopi metanarrativi. Si tratta del Matto, funambolo e violinista, che insegna Gelsomina a suonare la trombetta perché intuisce le sue inconsuete doti artistiche, inesistenti per il padrone-marito Zampanò. Il Matto fa la corte alla donna usando modi delicati in cui la tenerezza pare sempre celata sotto gentilezze ludiche. Riconosciamo in lui il vagabondo errante di Chaplin, uno dei più importanti eroi dell’assai povera mitologia novecentesca, quell’omino con baffetti, bombetta, brache ricucite e scarponi da clown, sempre pronto a salvare, a consolare e a proteggere chiunque e soprattutto orfanelli e damine in distress come accade nel Circo e in tanti altri film. In essenza, l’eroe di Chaplin è un valoroso discendente del bislacco cavaliere Don Quijote de la Mancha.

La sostanza clownesca viene distribuita da Fellini in tre personaggi, Gelsomina, il sanguigno Zampanò e il Matto con cui il regista costruisce un trittico tragico. Il Matto è ovviamente un personaggio-citazione, un eroe omaggio e premessa per un nuovo percorso estetico. Il Matto è un acrobata vagante, un giramondo nel quale la fantasia dilagante, il senso artistico, la dolcezza, l’intelligenza e il coraggio convivono in modo felice formando un insieme inestricabile e originalissimo ma questa è in gran misura la formula dell’operato artistico di Chaplin. Fellini riconosce in lui un maestro, se non addirittura il maestro, gli fa la dovuta riverenza, però, ‘scrivendo’ La strada, dice chiaramente di aver metabolizzato i dati basilari di quell’esperienza artistica che si propone tuttavia di superare. Dando un notevole rilievo al Matto, Fellini esprime palesemente il suo apprezzamento per Chaplin, per le sue sconcertanti acrobazie estetiche poiche questi, e Fellini lo aveva perfettamente capito, era riuscito a imporre transcodifiche maggiori nella sostanza di alcune specie di narrazione cinematografica. Chaplin aveva riplasmato il dramma sentimentale e sdolcinato trasformandolo in tragicommedia spasmodica, veicolo poi di critica, di protesta sociale e dibattito morale.

La strada non è il solo film in cui Fellini faccia prova di empatia creativa nei confronti dell’autore del Dittatore (1940). Si pensi ad Amarcord che è del 1973 e dove, grazie alla tecnica dell’asindeto che genera una spasmodica frantumazione narrativa e alla luce quasi espressionistica proiettata sui personaggi, la stupidità violenta e grottesca del regime mussoliniano viene sottoposta ad una lettura spietata. In una maniera assai simile aveva agito Chaplin sottolineando i tratti di fantoccio sinistro di Hitler e l’orgoglio sottomesso e buffonesco dell’amico e alleato Benito (Benzino!) che nel Dittatore fa finta di non accettare un ruolo subalterno.

Il personaggio del Matto ci spinge certo a cercar di individuare un livello metanarrativo della storia, ma la cosa non è fattibile senza una corretta comprensione di un personaggio chiave come Gelsomina. «Tanto di cappello!» sembra dire Fellini quando cita abbondantemente dal Circo di Chaplin, riutilizzando nel contempo con grande disinvoltura quelle sequenze secondo i comandamenti della propria poetica. Mi sembra che l’alfiere autorizzato della rivoluzionaria poetica felliniana sia piuttosto Gelsomina e non il Matto oppure Zampanò. Quest’ultimo appartiene in gran misura, stando ai suoi dati, all’universo neaorealista canonico. È un omone dall’apparenza rozza e brutale, sotto la quale sta celata un’anima vulnerabile pronta ad amare e a soffrire. La fine della storia lo mostra pienamente: sconvolto di aver perso per sempre Gelsomina che lo aveva abbandonato dopo l’uccisione involontaria del Matto, Zampanò cerca di rintracciare i percorsi della donna amata, indaga tenacemente per ricostruire pezzi dei suoi ultimi anni di vita. Riesce a trovare testimoni che ricordano una piccola ragazza delicata che suonava la trombetta.

L'etica del doloroso buonsenso

Eppure proprio questo essere fragile assume il ruolo di portaparola del regista. Un primo elemento strano nella psicologia di Gelsomina è la sua voglia ardente di conquistarsi una rispettabilità irragiungibile, motivo tragico che Fellini riuscirà a sviluppar ampiamente nelle Notti di Cabiria (1957). La povertà assoluta della sua famiglia determina la madre a venderla a Zampanò. Era già la seconda figlia che prendeva questa strada e diventava aiutante dell’umile buffone errante. Gelsomina accetta di essere smerciata, lo fa per il bene dei suoi fratelli e sorelline, ma pensa poi che Zampanò dovrebbe trattarla da moglie “ufficiale”. Prima di innamorarsene, Zampanò sembra considerarla una specie di schiava su cui avrebbe diritto di vita e di morte. Dopo una delle sue frequenti scorribande erotiche, Gelsomina somministra al suo focoso compagno questa battuta stupefacente: «Allora, Lei è uno che va con le donne!» E l’attrice Giulietta Masina riesce a trasmetterci in poche parole la dignità oltraggiata di Gelsomina, il suo inebranlabile senso etico, uno sciame di rimproveri e l’intuito – d’altronde corretto, Zampanò provando malvolentieri un fortissimo rimorso – di una possibilità di salvezza per il peccatore. È un umorismo del tutto nuovo questo e vi si può vedere la risolutezza con cui Fellini si distacca dal neorealismo. La ribellione di Gelsomina, nel modo in cui questa si delinea nella scena dei rimproveri coniugali, acquisterà ulteriormente valori nuovi e sfumature inaspettate con inevitabili conseguenze al livello dei sovrasensi.

Un altro momento cruciale per l’intelligenza degli obietttivi della rivoluzione estetica felliniana è la famosa scena dell’addestramento di Gelsomina. Zampanò, brutale e prepotente per natura, tratta la tirocinante come se fosse un animale da allenare per uno spettacolo in un circo. Come nel primo caso, Gelsomina difende la propria dignità e rifiuta di rispettare gli ordini del suo padrone. Il conflitto si incentra sui connotati linguistico- retorici dell’annuncio di apertura – «È arrivato... Zampanò!» – che ovviamente Gelsomina avrebbe dovuto pronunciare all’inizio di ogni spettacolo battendo il tamburo. Il boss aveva optato per un’intonazione pomposa, enfatica che era poi soltanto l’espressione di una specie di umiltà orgogliosa, l’umiltà del saltimbanco che si esibiva in piazze squallide per guadagnarsi la pagnotta. Gelsomina, l’allieva, sceglie invece una pronuncia naturale e, come dicono i linguisti, costruisce da sinistra: «Zampanò è arrivato». Senza dubbio, questo è il modo in cui la donna punisce il marito-padrone tirannico il quale ricorre immediatamente a severe pene corporali. Ciò non toglie che le due frasi siano lette anche in chiave metanarrativa poiché Gelsomina, rifiutando l’enfasi propone un costrutto conforme ai codici della naturalezza linguistica.

Sulle vie dell'umorismo

Con questo, Fellini dichiara praticamente che la grandiloquenza vana e vuota non produce effetti estetici e arricchimenti di senso, rimanendo puramente decorativa, cioè accattivante forse all’aspetto ma povera nella sostanza. Il naturale si deve quindi opporre al pomposo che fu poi il tratto stilistico predominante del regime fascista. La magniloquenza, pare dirci il regista, nasconde la verità e la maschera travisandola allo stesso tempo. La poetica neorealista rappresentò indubbiamente un recupero necessario del vero e dell’autentico, ma tant’è vero che molti aspetti della realtà rimanevano ancora inesplorati e la poetica del ‘naturale’ mostrava adesso i suoi limiti. Con La strada Fellini propone un ritorno all’umorismo nella sua accezione pirandelliana che suppone capacità dell’artista di superare le apparenze e di rappresentare la complessità dell’umano. Percepire tragico e comico, ridicolo e sublime come categorie fluide è forse la lezione principe tanto di Pirandello quanto di Chaplin. Tutti e due avevano capito la necessità di una poetica transcodificatrice, la sola capace di rivelare strati segreti del reale. Per Pirandello, la semplice comicità è superficiale e talvolta meccanica, mentre l’umorismo, che nasce dalla riflessione, appare come contraddittoriamente molteplice essendo uno scavar le cose in profondità:

«Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovine di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è qui tutta la differenza tra il comico e l’umoristico» [5].

Lo spettacolarizzar vuoto, l’esasperar retorico si devono abbandonare dunque a favore dell’autenticità discorsiva che porti poi, come nel caso di Fellini, al simbolico e al mitico.

La morte del Matto è il terzo momento indicante il fatto che Fellini prende decisamente le distanze dalla poetica di Chaplin e da quella neorealistica. L’idea di ucciderlo è di per sé molto rilevante. Essendo il Matto un alter ego di Chaplin, sembra che Fellini voglia comunicare, tra l’altro, che si dissocia da quel modo di ‘scrivere’ opere cinematografiche. Si sa che il sanguigno Zampanò, sconvolto dalla gelosia, colpisce il suo supposto rivale commettendo un omicidio involontario. Il significato segreto dell’episodio è svelato da Gelsomina che ripete ossessivamente: «Il Matto sta male!».

Fellini non intende per nulla dire con questo che i modi artistici di Chaplin siano ormai obsoleti, o caduchi, tutt’altro. Parla invece di un’esperienza già fatta propria, perfettamente assimilata che lo incita a cercar nuove forme di espressione, a scegliere cioè un’altra strada su cui incamminarsi.

Hanibal Stănciulescu

(gennaio 2017, anno VII)

1. Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1985, pp. 56-64.

2. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2003, pp. 320-327.

3. Umberto Eco, cit., pp. 325-326.

4. In Carte vive, anno XXI, novembre 2010, p. 158.

5. Luigi Pirandello, L’Umorismo, Battistelli, Firenze 1920, pp. 178-179. Il corsivo è di Pirandello.

|

|