|

|

Lorenzo Renzi: Ricordo di Alexandru Niculescu

Alexandru Niculescu si è spento a Parigi il 22 dicembre 2024 all’età di 96 anni. Nato a Craiova nel 1928, aveva studiato Lettere a Bucarest. Era stato allievo di Alexandru Rosetti, ma anche di Iorgu Iordan, di Alexandru Graur, di Jacques Byck, e anche, per l’italiano, di Nina Façon. Dal 1950, cominciando come preparator, aveva insegnato nella stessa Facoltà dove era stato studente, salendo poi via via i gradini della carriera universitaria. Nel 1963 era professore ospite all’Università di Vienna nel biennio 1963–1965. Dopo un breve ritorno a Bucarest viene invitato da Carlo Tagliavini e da Gianfranco Folena a insegnare all’Università di Padova, dove resta dal 1965 al 1971. Comincia qui il Niculescu italiano, che si inserisce nel clima scientificamente e umanamente fervido del «Circolo filologico-linguistico» di Gianfranco Folena. A quello che dice lui stesso nei suoi scritti autobiografici, a Padova i suoi orizzonti si ampliano, nuovi soggetti gli appaiono da perseguire. Ma, benché la sua formazione fosse più ampia, da romanista, al centro dei suoi interessi resta sempre il romeno. Fa proseliti, e tra i proseliti ci sono anch’io che l’avevo conosciuto già a Vienna, dove ero, giovanissimo, lettore di italiano. Adesso lo riincontravo a Padova. Per sessant’anni non ci saremmo più persi di vista. Alexandru Niculescu si è spento a Parigi il 22 dicembre 2024 all’età di 96 anni. Nato a Craiova nel 1928, aveva studiato Lettere a Bucarest. Era stato allievo di Alexandru Rosetti, ma anche di Iorgu Iordan, di Alexandru Graur, di Jacques Byck, e anche, per l’italiano, di Nina Façon. Dal 1950, cominciando come preparator, aveva insegnato nella stessa Facoltà dove era stato studente, salendo poi via via i gradini della carriera universitaria. Nel 1963 era professore ospite all’Università di Vienna nel biennio 1963–1965. Dopo un breve ritorno a Bucarest viene invitato da Carlo Tagliavini e da Gianfranco Folena a insegnare all’Università di Padova, dove resta dal 1965 al 1971. Comincia qui il Niculescu italiano, che si inserisce nel clima scientificamente e umanamente fervido del «Circolo filologico-linguistico» di Gianfranco Folena. A quello che dice lui stesso nei suoi scritti autobiografici, a Padova i suoi orizzonti si ampliano, nuovi soggetti gli appaiono da perseguire. Ma, benché la sua formazione fosse più ampia, da romanista, al centro dei suoi interessi resta sempre il romeno. Fa proseliti, e tra i proseliti ci sono anch’io che l’avevo conosciuto già a Vienna, dove ero, giovanissimo, lettore di italiano. Adesso lo riincontravo a Padova. Per sessant’anni non ci saremmo più persi di vista.

Lasciata Padova, dopo un nuovo periodo a Bucarest, Niculescu fu chiamato come professeur associé all’Università di Parigi IV–Sorbona (1980-1993). La situazione in Romania peggiorava gradualmente, e nel 1985 Niculescu chiese asilo politico. Resta a Parigi. Scaduto il termine del suo insegnamento alla Sorbona, ottiene per concorso un posto stabile di insegnamento in Italia, di prima fascia naturalmente (la più alta) all’Università di Udine. Ci resterà dal 1986 fino al pensionamento nel 2002.

Niculescu si divide in questo periodo tra Parigi, dove sono rifugiati anche il figlio Adrian e in seguito la moglie Florica Dimitrescu, illustre linguista e filologa, e Udine, dove ha un appartamentino. Negli ultimi anni, anche dopo il pensionamento visita frequentemente l’Italia, fermandosi soprattutto a Udine (dove non insegna più, ma è pur sempre professore «emerito», titolo di cui va orgoglioso) e a Padova. Ma la sua estrema vecchiaia, trascorsa a Bucarest e soprattutto a Parigi, è sofferente. Un po’ alla volta gli diventa difficile muoversi. Ma continua a scrivere. Come aveva fatto per tutta la vita, segue la politica mondiale e, anche quando è lontano, romena. Segue con preoccupazione le sorti della Romania nelle fasi successive della cronaca politica e della storia. L’autore di tanti saggi sull’occidentalizzazione del romeno è diventato un convinto europeista. Per carattere inclinava spesso al pessimismo. Speriamo che non avesse ragione.

Prima di parlare dell’opera di Niculescu e di accennare alla sua scienza e alle sue numerosissime pubblicazioni, dedichiamo qualche riga all’uomo di scuola, al didatta. Molti sono i professori, pochi i maestri. Niculescu è stato un maestro. Non solo attraeva gli studenti con le sue bellissime e attraenti lezioni, ma era il professore che si china sui libri assieme all’allievo, che condivide i suoi successi, ma prima ancora capisce le sue difficoltà, e interviene nei momenti di crisi. Non privilegiava gli studenti migliori, ma incoraggiava e seguiva anche i meno dotati, li spronava e qualche volta, sono testimonio io, anche rimproverandoli, cosa che è al di fuori del costume universitario. Non era mai indifferente.

L’opera scritta di Alexandru Niculescu è enorme. Pubblicata in diverse sedi e in diverse lingue, ma in primo luogo in Romania e in romeno, diventa oggi il solo grande lascito accessibile a chi non l’ha conosciuto di persona. Chi l’ha conosciuto, i suoi colleghi, allievi e seguaci, rimpiangeranno invece per sempre la sua presenza viva, affettuosa ed espansiva, il suo insegnamento orale, che non si svolgeva solo nelle aule deputate ma, come dicevo, in ogni luogo possibile. Nella sala d’aspetto della stazione di Udine, sede aggiunta dei suoi ricevimenti, nel dehors del caffè all’angolo di via San Fermo a Padova, si potrebbero mettere delle targhe commemorative a ricordo della sua presenza. Erano questi tra i luoghi di dialogo e di predicazione di questo professore itinerante.

La sua bibliografia è raccolta nei due volumi in onore suo e di Florica Dimitrescu:

Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu a cura di Coman Lupu e Lorenzo Renzi, Padova, Unipress, 1994, pp. 17-28; in «Revue de linguistuque», XLIII, 3-4, 1998, pp. 131-133; in Études romanes: hommages offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Niculescu,sous la direction de Dan Octavian Cepraga, Coman Lupu, Lorenzo Renzi, Editura Universității din București, 2013, pp. 21-27; infine in Studii romanice: omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani, a cura di Coman Lupu, Alexandru Ciolan e Alessandro Zuliani,Bucarest, Editura Universității din București, 2018, p.10. Ci auguriamo che queste bibliografie, non sempre facilmente raggiungibili, siano riunite e pubblicate in rete, come avviene ormai per le pubblicazioni di tutti i maggiori studiosi.

Nell’ultima puntata di questa bibliografia, è già annunciata la grande opera che l’autore pubblica ormai quasi novantenne nel 2017, Creștinismul românesc. Studii istorico-filologice, București, Spandugino, 506 pagine. Alla sua revisione l’autore ha lavorato ancora, come mi ha detto il figlio Adrian, fino alla morte, lasciando una montagna di appunti. Chissà che possano vedere in qualche modo la luce. Creștinismul non è solo un’opera storiografica su un soggetto a cui Niculescu aveva già dedicato numerosi saggi. È anche un’opera di riflessione personale. La componente cristiana si era fatta con il tempo sempre più importante per lui, marcando anche un avvicinamento al Cattolicesimo.

Che cosa dire della sua produzione scientifica? L’approccio di Niculescu era eminentemente monografico, e lui stesso diceva che i problemi andavano affrontati uno alla volta. Non manca però un’opera di sintesi, ed è di grande valore: la Outline History of the Romanian Language, Bucarest, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981 (apparsa in seguito, sempre in inglese, anche a Padova, Unipress, 1990).

Ma certo la sua fama è legata alla quadrilogia dedicata all’individualità della lingua romena, che rappresenta esemplarmente la sua ricerca storica e sincronica sul romeno Individualitatea limbii române între limbile romanice. Contribuții gramaticale (Bucarest 1965, 1978; Cluj 1999, 2003). Un quinto volume, simile nella fattura e nello stile, è dedicato allo stile e si apre alla letteratura. È la raccolta Între filologie și poetică, București, Editura Eminescu, 1980.

Appare in italiano, invece, un’altra raccolta fondamentale di suoi scritti; L’altra latinità. Storia linguistica del romeno tra Oriente e Occidente (Verona, Fiorini, 2007), per la cura dei suoi colleghi e allievi italiani Alvaro Barbieri, Dan Octavian Cepraga e Roberto Scagno. I saggi che compongono questa raccolta erano in parte già editi, ma il loro accostamento in questo libro permette una visione generale originale del romeno nel suo contesto storico e geografico: l’Europa, i Balcani. Sono infatti indagati a fondo, e con apporti originali, aspetti come l’apertura del romeno non solo al francese e, in misura minore all’italiano, ma anche alle lingue di contatto: l’ungherese, il turco, il neogreco, il tedesco e naturalmente le lingue slave. Queste influenze non sono elencate astrattamente, ma inserite a una nel contesto storico rispettivo. Il libro si apre con una dedica di cui citiamo le prime righe:

L’Autore / dedica questo libro / all’Italia/ ai suoi amati amici italiani...

Non è questa l’unica opera di Niculescu apparsa in italiano. Oltre a numerosi articoli, era già apparso nel periodo padovano il prezioso volumetto Testi romeni antichi (secoli XVI-XVIII), con Florica Dimitrescu , Padova, Antenore, 2000, nella collana «Vulgares eloquentes» diretta da Gianfranco Folena. È un’opera che colmava e ancora colma una lacuna altrimenti vistosa nella produzione romenistica italiana. Particolarmente pregevole è lo schizzo grammaticale del romeno antico, dalla grafia e la fonologia alla sintassi.

Alcuni temi ritornano ripetutamente nell’opera di Niculescu, spesso arricchiti o visti in nuova prospettiva. Tra i soggetti più generali appaiono quelli sulle origini del romeno tra latino e slavo, l’occidentalizzazione del romeno nei secoli XVIII e XIX. E ancora la diffusione del protestantesimo in Transilvania e la sua importanza per lo sviluppo successivo della lingua romena, particolarmente attraverso l’opera dello stampatore Coresi. Dedica inoltre uno studio al testo del «Padre nostro» (in «Vatra» 2006, 11-12, pp. 99-116, e in forma più estesa «Dacoromania» s.n. XI-II, 2006.2007, pp. 17-75). Ripercorre la strada che va dal testo greco contenuto in Luca e in Matteo alle versioni in romeno che hanno la loro origine nella Riforma. Confronta il nome della Madonna nelle varie lingue romanze: Madonna, appunto, in italiano, Notre Dame in francese ecc. (Atributele Fecioarei Maria, in «Altarul Banatului», 10-12, pp.132-142). In Despre numele lui Dumnezeu în limba română (in «Dacoromania» 21, 2016, 1, pp. 31-45) tratta, tra l’altro, dell’interiezione zău ‘veramente!’ < DEUM, scendendo dall’alto dei cieli fino al registro più popolare della lingua parlata.

Interessantissime le incursioni che Niculescu ha fatto, soprattutto nella seconda parte della vita, nel lessico romeno. Ha indicato in domn e in împărat i soli due termini del potere che il romeno ha ereditato dal latino; rege è un neologismo del XIX sec. (cfr. Țara românească in Popolo e spazio romanzo tra diritto e profezia, Atti del III seminario internazionale “Da Roma alla terza Roma”, 1983, pp. 455-458). Queste ricerche non sono puro e semplice frutto di erudizione. Niculescu non era immune dagli interessi politici e dai temi di attualità. Nell’abuso nella Romania postcomunista della parola neam (dall’ungh. nem, ‘stirpe, nazione’) vedeva un intento ipernazionalista, sciovinistico.

Nei suoi anni tardi Niculescu ha tentato un bilancio della sua vita e della sua opera. Del 2008 è l’articolo Autoportret ştiinţific (sau “critica di me stesso’) in «Dacoromania» s.n. XIII, 2008, 1, pp. 13-32). Riprende questo soggetto in forma più estesa due anni dopo nel libro Peregrinări universitare europene – și nu numai. Ma vivrà ancora quattordici anni e non improduttivi.

Negli ultimi anni, fin che la sua salute non peggiora, visita frequentemente l’Italia, soprattutto Udine e Padova. Ma gradualmente le malattie lo assalgono e infine lo riducono un po’ alla volta all’immobilità. Resta prigioniero nel suo appartamento. La sua estrema vecchiaia è sofferente, la sua visione del mondo, che oscillava da sempre tra la gioia e il pessimismo, si oscura. La sua voce si confonde.

Tra le curiosità di Niculescu c’era quella di sapere se le persone che conosceva, grandi o piccoli intellettuali, scrivevano poesie, magari solo per sé stesse. Da questo fatto, se sì o se no, pensava di ricavare se avevano una loro sensibilità interiore, una profondità d’animo. Una volta, dopo che aveva incontrato il grande filologo, ma temibile, Gianfranco Contini, mi disse: - ‘Sai che Contini scrive poesie’? Glielo aveva confessato lui stesso. Anche Niculescu scriveva poesie. Non so quante ne abbia scritte. Ne ha pubblicate raramente qualcuna. Nella mia raccolta di suoi estratti, un faldone pieno, c’è il ritaglio di una coppia di poesie pubblicata in «Gazeta literară», XIV, 44 (783), 2 novembre 1967, p.3. Le due poesie, che trascrivo qui dotandole di una mia traduzione di servizio, sono diverse tra di loro in alcuni tratti: la prima è rimata e punteggiata, la seconda è senza rime e senza punteggiatura.

[1]

Preludiu

[În fiecare zi, din cerul nostru închis

cade o speranţă, se stinge un vis,]

din suflet ni se ciunteşte rînd pe rînd

cîte un bob, cîte un gînd

şi rămînem singuri, sub Adevăr,

fiindcă am iubit, fiindcă am fost buni

sau fiindcă am crezut în minuni.

Rămînem de carne, de oase, de zgură

Sub legea mută şi dură

Fără vîrstă, fără vatră.

Rămînem în pămînt, de piatră.

In ogni giorno dal nostro cielo chiuso, /cade una speranza, si spegne un sogno, /si spezza ora un granello, ora un pensiero, / e rimaniamo soli, sotto il Vero, / perché abbiamo amato, perché siamo stati buoni/ o perché abbiamo creduto nei miracoli./ Rimaniamo di carne, di ossa, di scoria,/ sotto la legge muta e dura,/ senza età, senza focolare./ Restiamo nella terra, di pietra.

Spirală

O tu eşti zona calmă a existenţei mele

aşa cum este o insulă o oază sau un adăpost

neatins necuprins ȋn tulburarea cea mare a vînturilor

dincolo de tot ceea ce este undă sau pîlpîitoare ezitări

dincolo de tremurarea nisipiurilor mişcătoare ale efemerului

într-o indiferentă îndepărtată tăcere

tu eşti steaua imobilă polară

tu eşti axa.

Un amore come il nostro non c’è. Spirale.

O tu sei la zona calma della mia esistenza/ così come è un’isola un’oasi o un rifugio/ non toccato non compreso nel grande turbamento dei venti/ oltre tutto ciò che è onda o tremolio di esitazione/ oltre il fremere agitato delle sabbie mobili dell’effimero/ in un indifferente lontano silenzio/ tu sei la stella immobile polare/ tu sei l’asse.

Avrà continuato Niculescu a scrivere poesie anche più tardi? Non ne dubito, e ne ho la prova. Nello stesso faldone che ho citato prima, c’è il breve testo di sua mano, su un bel biglietto bianco, datato 2007. Sono passati quarant’anni dalle poesie precedenti. Il testo che contiene è anch’esso una poesia, anche se a prima vista questo potrebbe non essere evidente e credo a suo tempo di non averlo riconosciuto come tale, ma l’ho conservato e lo pubblico qui. Il suo titolo potrebbe essere in italiano, leopardianamente, Appressamento della morte:

Vine Sfîrşitul, dragul meu Cino.

Aştept să vină. Să-i spun chiar: vino!?

În juru-mi răsună un vid.

Porţile se ȋnchid.

Nu se mai poate: nici înainte, nici înapoi.

Lumea rămîne, dragul meu Cino,

fără noi.

fără noi.

Paris, 13 decembrie 2007

Viene la fine, mio caro Cino.

Aspetto che venga, anzi le dico: vieni!

Attorno a me risuona un vuoto,

Le porte si chiudono.

Non si può più andare avanti né andare indietro.

Il mondo rimane, mio caro Cino,

Senza di noi.

Senza di noi. [2]

Parigi, 13 dicembre 2007

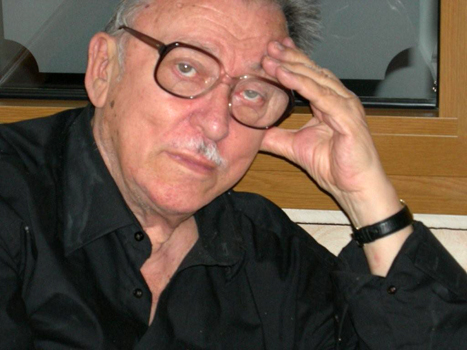

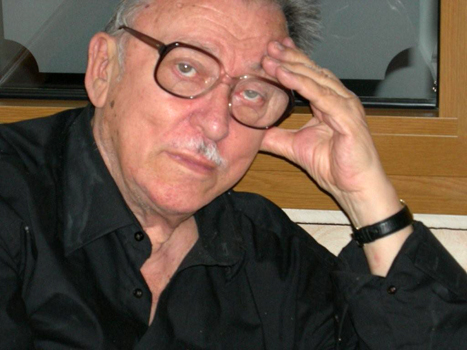

Afrodita Cionchin, Alexandru Niculescu, Lorenzo Renzi e Alvise Andreose

alla Trattoria al Basso Isonzo a Padova, 2008

Lorenzo Renzi e Alexandru Niculescu alla Trattoria al Basso Isonzo, Padova, 2008

Alexandru Niculescu alla Trattoria al Basso Isonzo , Padova, 2008

Lorenzo Renzi

(n. 3, marzo 2025, anno XV)

NOTE

1. I primi due versi della prima poesia, che ho messo tra parentesi quadre, sono aggiunti a mano dall’autore sul ritaglio di giornale con scritto di seguito: «censurato» [sic]. Oggi ci sembra impossibile che si censurassero dei versi così. La mia spiegazione è la seguente: la censura governativa aveva colto nei due versi iniziali un’idea pessimistica del futuro che poteva essere intesa anche in senso politico. Per quanto sembri impossibile, in generale la poesia era molto amata dai lettori e qualche volta circolava anche ricopiata a mano, e questo avveniva letta anche proprio per la possibilità di simili letture tra le righe. Della seconda poesia possiedo anche un’altra copia, all’apparenza ingrandimento di una stampa (ma non di quella sul giornale), con il soprattitolo:

Du-te și spune orișicui

Iubire ca a nostră nu-i

Il primo verso è la citazione da una poesia popolare anonima molto conosciuta, e così forse anche il secondo che con il primo forma un distico.

2. I vv. 2 e 3, 3-4 e 5 e 7-8 rimano tra loro, cosa impossibile da rendere in italiano. “Cino” è il nomignolo di me che scrivo qui, che usava anche Niculescu dopo che per lungo tempo ci eravamo chiamati reciprocamente per cognome, ma quasi subito, già ai tempi di Vienna, passando al “tu”.

|

|