|

|||

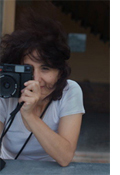

«Il medesimo mondo». In dialogo con Sabrina Ragucci

Ho attinto anche inconsapevolmente, per predilezione e provenienza culturale. Sono una lettrice delle tragedie di Eschilo. La famiglia è l’unità base per l’organizzazione sociale che ci siamo dati, tant’è che la riproponiamo in tutti gli aggiornamenti di genere. Riproponiamo la famiglia, un’unità base che spesso presuppone di essere invisibile, soprattutto presuppone di essere invisibile nella sua essenza di famiglia disfunzionale. La famiglia disfunzionale è vista dall’esterno, da una voce che la inchioda. La voce narrante (il coro) potrebbe essere una telecamera. La famiglia presume sempre di non essere giudicata dall’esterno, vivendo il proprio segreto all’interno delle stanze, dei bagni, delle piccole e grandi torture. Gli stoici, per esempio, hanno inserito la teoria della diastrophe, la perversione morale, un impulso originario generato da due possibili cause: «la persuasività delle rappresentazioni» e «l’influenza dell’ambiente familiare e sociale già moralmente corrotto». Roberta, una delle protagoniste della narrazione, vive tra due epoche storiche e due nazioni. Quali sono le similarità e le differenze sociali ed economiche? Di solito mi occupo di opere che potremmo definire uno sguardo verso il fuori, ma ho imparato in tanti anni di lavoro sulla rappresentazione che il fuori è solo un’emanazione. Per esempio, prendiamo il sesso come termine di paragone della differenza di epoca e nazione; ecco, ne Il medesimo mondo, il sesso non rappresenta una forma di liberazione o vera emancipazione, se così era stato per la generazione del Sessantotto, bensì un’interminabile serie di atti estremi di annullamento e autolesionismo, una fuga dalla esigenza patologica della pulizia della casa, esigenza della matrigna, o una fuga dall’aspirazione borghese di un’altra parte della famiglia, quegli zii accettabili socialmente, che accolgono la vittima, una vittima che nei rapporti con la cugina Miriam diventa poi inevitabilmente carnefice. Meccanismi di sopraffazione e sopravvivenza: uno status sociale costante anche negli anni della serenità del «boom economico»? «Questa è la nuova ideologia della zona occidentale. La politica non ci interessa, tutti dovrebbero godersi la vita! Poiché quasi mai è possibile godersi davvero la vita, tutti dovrebbero pensare soltanto a godersi la vita!», così scrivo ne Il medesimo mondo, Questa è una eredità di quegli anni. In qual modo ha documentato l’emigrazione italiana del secondo Novecento, quella del Dopoguerra durata fino agli anni Sessanta? Con Giorgio Falco, alla fine degli anni Novanta, ho raccolto materiale d’archivio – sull’emigrazione e il rientro in Italia degli espatriati – sapendo entrambi di non essere interessati al reportage; non abbiamo niente contro il reportage, ma il reportage non era e non è mai stato il mio approccio. A un certo punto abbiamo scelto alcune famiglie, si trattava di emigrati degli anni Cinquanta, la nostra storia riguardava in particolare un uomo. Giorgio Falco aveva inserito i fatti e ricostruito – attraverso una sorta di assemblaggio – una possibile storia in uno dei suoi primi brevi racconti pubblicati, la sua attenzione si era focalizzata sul padre di questa famiglia, nato negli anni Trenta ed emigrato negli anni Cinquanta. In un primo momento, avevo pensato di attraversare questa specifica storia solo attraverso i luoghi. Così sono andata a visitare i luoghi delle storie d’archivio, ma i luoghi proprio in quanto luoghi erano ormai solo visitabili, quindi muti o quantomeno io non riuscivo più a farli parlare. L’Aquila e dintorni, per esempio. Un giorno, all’inizio di settembre, nel 2014, poco prima della pubblicazione di Condominio Oltremare, mentre pensavo di fare una nuotata in quell’Adriatico che avevo rappresentato quasi sempre dandogli le spalle, una donna di circa settant’anni ha cominciato a piangere sotto l’ombrellone. Diceva: «lui è uscito tutte le sere per quarant’anni ballava con le tedesche» e mentre alcuni amici o parenti la consolavano, l’uomo che aveva ballato con le tedesche per quarant’anni le chiedeva di tacere. «Stai zitta tu che non sei stata nemmeno capace di fare un figlio». Se il punto di vista all’inizio era stato il padre, ora io potevo guardare al padre e aggiungere la terza generazione, guardare alla figlia, una donna nata tra il 1962 e il 1965, una donna che viveva a Milano con un discreto lavoro in banca, i cui nonni avevano sempre vissuto in campagna e i genitori, bambini durante il fascismo, erano emigrati negli anni Cinquanta in Germania. Come sarebbe riuscita la figlia a sopravvivere e ad affrancarsi dal trauma del padre, un trauma interamente riversato su di lei? Perché un romanzo e non un reportage? Perché il reportage, al pari delle scelte di chi opera nell’invenzione, è imbrigliato da selezioni arbitrarie all’interno della propria chiusura. Se si fa reportage si sceglie di includere questo e quello, ma non quello e quell’altro, così gli elementi inclusi sono essi stessi sottoposti alla prova dei (pre)concetti e dunque – in quanto designazione di un mondo – il reportage è pur sempre designazione di un mondo dettato da un punto di vista. L’universo del reportage è binario: per lo spettatore si tratta, spesso, di mettersi in una posizione morale indignata. Ma io, al limite, sono interessata a un campo quadruplo, al quadrato, secondo una distinzione dei gesti più ancora che della psicologia: il tempo dell’evento, il tempo fisico della situazione, l’individuo e la sua geografia. Per intenderci, non sono interessata ai primi piani (melo)drammatici, né alla sociologia. Dal mio punto di vista senza la figura stagliata sullo sfondo non c’è visione, tuttavia al reportage preferisco un’espressione più prossima all’inconscio, diciamo un inconscio ottico.

A cura di Giusy Capone |

|||