|

|||

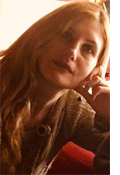

Lucrezia Lombardo: «Amo in modo particolare Ana Blandiana e le sue poesie»

Il gelsomino indiano è una plaquette di quindici poesie in lingua romena, con testo originale a fronte. Quali ragioni l’hanno indotta a scegliere la lingua romena? Il progetto di dare vita a una piccola silloge in lingua romana è nato su invito dell’amico e poeta Mauro Macario, che già aveva pubblicato con la casa editrice Cosmopoli e che mi aveva raccomandato la stessa, per la particolare preparazione e sensibilità della direttrice. Ho così deciso d’inviare il mio lavoro a Cosmopoli nell’attesa di un responso, ma la mia passione per la letteratura romena – e dell’est Europa in generale – è antica. Amo moltissimo il poeta Mircea Ivănescu, così come le ricerche antropologiche, filosofiche e teologiche del grande Mircea Eliade, oltre agli scritti di Emil Cioran, così impregnati di disperazione e rabbia, eppure tanto spirituali. Credo che in quel luogo – fisico e inconscio – che definiamo «l’Est», giacciano tutt’oggi tesori sepolti e che lì si conservi un modo vero di fare poesia.

Premetto che la poesia – come ogni linguaggio espressivo che non rientra nella definizione di «scienza esatta» – è suscettibile d’interpretazioni e dunque chiama in causa il soggetto, la sua percezione, il gusto di costui, nonché un gioco ermeneutico di continui rimandi tra l’opera e il fruitore. È altresì vero che, se la poesia e l’arte fossero meramente soggettivi, non si produrrebbero neppure il gusto o la possibilità di una convergenza circa il valore di quei rari linguaggi che, in ogni epoca, sanno davvero essere dirompenti e innovativi. Per tornare alla domanda che mi ha posto, condivido la sua chiave di lettura, ovvero l’idea che la mia poesia sia intrisa di elementi classicheggianti, che tuttavia impiego in maniera sperimentale e decontestualizzandoli, così come in pittura ha fatto la corrente della Metafisica. La sua versificazione denuncia un intenso slancio verso una dimensione olistica dell’esistere. Ci si ritrova immersi quasi in una dimensione d’atemporalità. La vita umana vive una costante condizione di anonimato? Credo che la vita umana contemporanea sia affetta da una tendenza nichilistica passiva, che si caratterizza per la massificazione dei singoli. Uomini e donne oggi paiono non avere un ruolo se non all’interno di paradigmi di appartenenza di gruppo. S’innescano così negli individui logiche mimetiche, invidie, competizione, desideri illimitati, smanie di riconoscimento funzionali al potere e distruttive dei legami autentici. Tutti questi elementi contribuiscono a incrementare la violenza sociale odierna e, con essa, l’incapacità di accogliere l’altro, di riconoscerlo come «persona», innescando il bisogno di dominarlo schiacciandolo. Questa tendenza nichilistica conduce l’uomo a perdere il contatto con sé stesso – contatto da cui ha origine anche una relazione autentica con l’alterità – e lo riduce, appunto, a un anonimato che è una condizione di sradicamento, di tristezza, d’insensatezza diffusa e di solitudine. L’uomo dei nostri giorni percepisce dunque un sentimento d’isolamento sconfinato e non comprende il valore della vita stessa, tanto che la getta spesso via. Tali tendenze derivano, anzitutto, dall’aver perduto la consapevolezza della dimensione olistica dell’esistere e dell’essere, a cui alludevi. Dimensione che trasforma la vita e che la rende disponibile ad accogliere autenticamente gli eventi. Solo il ricongiungimento con questa dimensione olistica, può ricollocare il soggetto sradicato in un sentire vitale verso l’esistenza, per cui tutto, in fondo, si rivela connesso, collegato da vincoli di compassione e responsabilità reciproca. Per uscire dalla morsa della tristezza – è infatti quest’ultima la principale causa della sofferenza oggi dilagante – occorre quindi recuperare il legame tra ogni essere, secondo una logica che tutto racchiude e, per recuperare tale percezione, l’uomo deve necessariamente cominciare dal ricongiungimento con sé stesso, dal guardarsi dentro. Proprio questo sguardo interiore – è paradossale – s’innesca, in genere, grazie alla vulnerabilità che percepiamo in noi stessi e negli altri. Nel percorso tematico disegnato, lo spazio e il «tempo» si rivelano «attori» nell’universo testuale. Ci sono topoi che predilige? L’utilizzo di topoi non è intenzionale, tuttavia, quando rileggo i miei scritti e ripenso alla mia passata produzione, riconosco dei motivi ricorrenti, come quello dell’infanzia – una sorta di età dell’oro smarrita –, quello della natura in quanto elemento in cui l’uomo può ritrovare sé stesso uscendo così dall’ipertrofia tecnica, oppure il tema dell’ingiustizia e la correlata assurdità di essa in rapporto all’innocenza. È poi senz’altro vero ciò che affermi, vale a dire che lo spazio e il tempo si rivelano attori nei miei testi. Essi sono infatti i protagonisti d’interi componimenti, nella misura in cui smarriscono la loro connotazione ordinaria: lo spazio si fa luogo dell’anima, sede di un sentire che accomuna o che separa, mentre il tempo diviene prospettiva soggettiva e qualitativa sul mondo, inclinazione nei confronti degli eventi, patimento o gioia e non più cronologia di «prima» e «dopo». Questo gioco della ricreazione dei confini spazio-temporali è un altro elemento ricorrente, quasi come se la poesia potesse in qualche modo infrangere il piano cartesiano ordinario e intuire un di più. Henri Meschonnic adopera «il tradurre», Georges Mounin usa le locuzioni activité traduisante oppure opération traduisante. Ebbene, come disambigua il termine «traduzione» lei che è avvezza a offrire opere composte in più lingue? Il termine «traduzione» non è un mero «riportare», bensì un trasporre, nel senso della collocazione di un significato in un ordine diverso (le parole dell’altra lingua e la sua «grammatica») che, tuttavia, deve mantenere vivo il significato originario e l’intenzione originaria. In qualche modo, il bravo traduttore deve prima essere un bravo psicologo, quindi uno storico. A ogni modo, l’enigma della traduzione e la fatica che essa implica sono affascinanti, poiché passare da una lingua all’altra è come scavalcare un fossato profondo, nel quale si rischia di annegare. Eppure, in ogni lavoro di traduzione, resta un vuoto: è interessante, a mio parere, soffermarsi su tale elemento. Il vuoto indica l’impossibilità definitiva di riportare, in tutto e per tutto, un testo in un’altra lingua. Nella misura in cui si transita da un orizzonte linguistico all’altro, qualcosa andrà smarrito. In tal senso credo che il tradurre si approssimi molto alla teologia negativa: il mistero di una simile azione, quasi sacra, non può essere del tutto decifrato, ma è destinato a conservarsi e, proprio per questo, la traduzione e l’idea di poter dire qualcosa universalmente – al di là del limite imposto dalle regole delle differenti grammatiche e strutture di pensiero – resta un’utopia, un’aspirazione che dà forma a una sorta di preghiera. Il traduttore deve perciò immedesimarsi nello scritto altrui, nella personalità dell’autore, per fare spazio a un sé non suo e, così facendo, con umiltà, egli può riuscire ad approssimarsi al significato originario di un testo, alla melodia autentica di esso, al valore profondo del linguaggio che quella pagina incarna. Credo che il traduttore e l’alchimista si somiglino: sono entrambi in cerca della pietra filosofale, del linguaggio universale che renda perfettamente comprensibili le parole, al di là delle barriere… Taluni reputano che la Letteratura non prescinda dal tempo per interpretare semplicemente lo spirito della Storia universale e che, ciononostante, essa sia congiunta alla finalità delle mode e a qualsivoglia ambito del gusto. Quali direzioni, mete o deviazioni vede attualmente caratterizzare il panorama internazionale? Come dicevo prima vedo una diffusa tendenza a considerare il linguaggio come mero gioco, come mero trastullo soggettivo e narcisistico. Credo dunque che linguaggio stia smarrendo la propria originaria portata relazionale e creativa, perdendo così la capacità di fare-luce, di offrire valori, di e-ducare, di portare-a-conoscenza. Esso è ormai ridotto a mezzo, a strumento, a cosa, a fraseggio. Questo screditamento del linguaggio si lega, del resto, alla mancanza di validi contenuti. Il problema viene messo in luce dal linguaggio, ma supera gli stili e tocca la radice stessa della nostra epoca: l’assenza di pensiero e l’incapacità (o la non volontà) di porsi retti interrogativi. Mi pare che la crisi del linguaggio, che sta segnando ogni forma espressiva rendendo l’arte – usiamo questa espressione generica – sempre meno dirompente, sempre meno innovativa e sempre meno politica (nel senso originario del termine, in quanto messaggio capace di «educare» e suscitare azioni orientate a nuovi valori, prese di posizione e atti di disobbedienza dinnanzi all’ingiustizia), sia dovuta anzitutto alla crisi «della classe intellettuale», o di coloro che pretenderebbero di farsi chiamare tali. Scarseggia il numero dei pensatori che sono davvero liberi e che non servono un partito, una lobby, un gruppo d’interesse, o sé stessi. Scarseggiano uomini e donne che abbiano il coraggio – anche in modo indiretto e tramite metafore – di discostarsi dalla logica servile e mercificante odierna. Si ha quindi una letteratura di mercato massificante, una letteratura erudita di nicchia, una letteratura iper-sperimentale che si ripiega sulle questioni di stile essendo priva d’idee e una letteratura forzatamente trasgressiva post-sessantottina, che non fa che propagandare proprio ciò che la società di mercato vuole, senza neppure rendersene conto. Oggi la vera trasgressione sarebbero invece il coraggio di esprimere idee che vadano contro il vantaggio personale. La vera trasgressione sarebbe avere il coraggio della verità, anche quando essa richiede un sacrificio; avere il coraggio di servire la libertà di parola sino in fondo, anche a costo di farsi dei nemici. La vera trasgressione sarebbe il coraggio di volgere lo sguardo verso nuovi valori e nuovi orizzonti, che pongano al centro il soggetto e le sue inderogabili responsabilità. Ho voglia di scrittori coraggiosi, coerenti, che testimonino con la loro storia personale la loro letteratura, anche dissentendo, come molti grandi autori del passato hanno fatto, allorché si sono rifiutati d’iscriversi a partiti e allorché hanno perso i loro incarichi accademici, per non farsi promotori d’ideologie di morte. La letteratura romena si fregia di una robusta altresì varia produzione. Essa è costantemente tradotta con nomi di punta quali Ana Blandiana, Herta Müller, Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, e la rivista «Orizzonti culturali italo-romeni» ne registra le pubblicazioni nel database Scrittori romeni in italiano: 1900-2023. In che misura pensa sia conosciuta e quali autori romeni hanno attirato la sua attenzione? Credo che la Romania vanti, da sempre, un’importante tradizione letteraria. Penso, tuttavia, che nel nostro paese non vi sia ancora una sufficiente conoscenza del vasto patrimonio culturale e letterario romeno, salvo nicchie di specialisti. Questa tendenza la riscontro nei confronti delle letterature di buona parte dell’Europa dell’est e tale ignoranza – nel senso etimologico del termine – è dovuta a una pluralità di ragioni, tra cui si annoverano le tendenze di mercato e certi pregiudizi, ancora dilaganti, nei confronti della cultura dell’est, etichettata semplicisticamente ed in modo errato da alcuni come «socialista» e quindi pericolosa per «i valori occidentali». Ritengo infatti che un ruolo centrale, nel consolidamento di questa ignoranza, l’abbia giocato, storicamente, la Guerra fredda, la sua propaganda per blocchi, nonché una sorta di ostracismo, verso quell’area del mondo, tornato in vita di recente. Credo altresì che questa ignoranza generale verso le culture-altre sia dovuta alla presunzione occidentale di essere «il migliore dei mondi possibili». A ogni modo, per tornare alla domanda, amo in modo particolare Ana Blandiana e le sue poesie, a cui a breve conto di dedicare un articolo per Atelier. Mi appassiona infatti particolarmente la scrittura sacra di Blandiana, il suo modo di vedere l’invisibile e la sua maniera di cantare l’insignificante, rivelando la trama vivente che tutto racchiude; ma la mia formazione filosofica si è spesso confrontata anche con i testi di Eliade e con le sue analisi sul sacro, tema, a mio parere, importantissimo e chiave di lettura fondamentale per comprendere il presente. Proprio Eliade che mi hanno spalancato la comprensione della teologia politica e quella degli archetipi universali che legano gli uomini e le culture. Infine non posso non soffermarmi su Cioran, un verso filosofo e non un accademico. Un uomo coraggioso, per quanto schivo e a tratti cinico, che ha sondato sino in fondo la condizione esistenziale, la drammaticità di essa, l’impossibilità e l’ingiustizia indelebili, divenendo – a mio parere – il legittimo erede di Nietzsche. Le scrittrici sono e sono state sensibili a diverse ideologie, visioni del mondo, sensibilità politiche e filosofiche; personalità diverse tra loro e spesso assolutamente inconciliabili. Riesce a scorgere un fil rouge che annoda le plurime e molteplici anime della letteratura declinata al femminile? Questa è una domanda complessa, ma credo che un fil rouge, pur nelle differenze dovute alle epoche e ai vissuti delle singole autrici, sia individuabile nel fatto che le donne hanno dovuto affrontare, direttamente o indirettamente, la questione della loro soggiogazione, e non si tratta di vittimismo. Penso, a questo proposito, alla Woolf o a Simone de Beauvoir, tra le prime a scuotere il genere femminile stesso sull’esigenza dell’autonomia e del non considerarsi eternamente attraverso gli occhi maschili. Queste due pensatrici hanno senz’altro condiviso una «coscienza del femminile» più sviluppata rispetto a molte altre autrici e ciò è in parte dovuto alle trasformazioni sociali che le entrambe scrittrici hanno vissuto, mentre, nel passato, le voci delle donne di pensiero sono state spesso silenziate. Dunque, non è una questione di genere – non credo infatti che esista una letteratura sessualizzata, dai cui tratti si evince se sia stata scritta da una donna o da un uomo, ma solo una letteratura di qualità – bensì una questione di condizioni materiali: nella misura in cui le donne sono state – e sono tutt’oggi – discriminate, schiacciate, escluse, silenziale e abusate, la loro scrittura, in quanto atto viscerale e spesso di ribellione, non può non risentire di tale condizione. È forse questo il filo rosso che unisce la scrittura femminile: un legame non sessuato, bensì «di classe», «di condizione», dovuto, cioè, alla condivisione della medesima situazione di svantaggio e fatica, ma anche di forza e riscatto. Ci sono state donne che hanno raggiunto le vette massime del pensiero – penso, sin dall’antichità, a Ipazia, a Saffo e a molte mistiche medievali, come Ildegarda di Bingen – e che tuttavia hanno dovuto lottare per poter dar forma alla loro espressività, a causa di una visione della donna come «incapace di compiere atti intellettuali». L’apparente emancipazione culturale odierna cela, in realtà, ancora molti abusi ed esclusioni, persino nell’occidente evoluto. Si pensi, a questo proposito, alla fatica che fa una donna per accedere alla carriera accademica, specie in settori come quelli scientifici, ancora associati alla razionalità-maschile. Ecco, credo che il filo rosso che lega «le scritture al femminile» scaturisca dal fatto che, chi conosce il dolore e il sacrificio, non può non cantarlo e, al tempo stesso, chi conosce vissuti simili sviluppa una sensibilità in più e la capacità di comprendere davvero l’altro, di accoglierlo. Capacità che manca, invece, al pensiero dominante, un pensiero che si è edificato sull’idea di una razionalità tecnica e astratta, di dominio e che tende a mercificare la vita stessa. Il femminile, del resto, non può che cozzare con una simile impostazione, non può che essere scomodo per essa, poiché è, di per sé, generazione, vita, creazione che sfugge al calcolo e qui giace tutta la potenza di un universo non disciplinabile, perseguitato perché associato all’irrazionale, ma che può essere motore di un cambiamento autentico, in vista di un’evoluzione non più tecnica ma dello spirito.

A cura di Afrodita Cionchin e Giusy Capone |

|||