|

|||

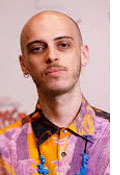

Con Jonathan Bazzi sul suo «Febbre»

Perché la scrittura per me è soprattutto perlustrazione di temi, dall’interno. Avevo in mente da diversi anni di scrivere di Rozzano, il paese all’estrema periferia sud di Milano in cui sono cresciuto: quando nel 2016 poi ho scoperto di essere sieropositivo, ho pensato che queste due caratteristiche della mia identità si parlavano, avevano delle cose da dirsi. Così ho deciso di tenerle insieme. Per quanto riguarda l’HIV in particolare c’è un vistoso vuoto nell’immaginario comune: ho scelto di usare la mia esperienza per provare a mettere al mondo nuovi livelli di senso in riferimento a questa condizione, livelli di senso più attuali, aggiornati. Lei, nel dipanarsi dei giorni, diventa l’ideale prototipo del ‘frocio’ labile e sconvolto. La sua preziosa narrazione illumina il disgraziato, il derelitto, lo scarto umano, il microscopico. In fondo, è la biografia di tanti. Ha avuto uno scopo di liberazione di quei tanti, appunto, abusati da pregiudizi, malelingue, offese e pubblico giudizio? È il rinascimento degli invisibili? Mi interessano le esperienze prese di mira dal senso comune, le scelte scandalose, i marchi d’infamia. Ho una natura piuttosto anarchica e a volte anche riottosa: viviamo in un modo per molti aspetti ancora blindato da idee e credenze ‘tradizionali’, parziali, e con le parole provo a legittimare anche altro, altri modi di essere, di vivere. Perché io vengo da un margine, dalla periferia, che non è certo solo un luogo fisico: è soprattutto un riferimento mentale, un presupposto interpretativo. Poi non faccio politica, né scrivo saggi: queste mie idee vengono ricondotte sempre e comunque al piano narrativo, estetico. La sua è una storia di coraggio, di una mente «artigiana, falegname, burattinaia, che si costruisce da sola». Cosa accade a chi ne è sprovvisto? Cosa ha veduto intorno a sé? Rassegnazione, spazi mentali piccolissimi, asfittici: movimenti chiusi, inscatolati, che non riescono a raggiungere davvero il mondo. Del posto in cui sono cresciuto ho odiato soprattutto questo senso di avvilimento, di sciatteria mentale. La responsabilità non sta tanto nei singoli: le periferie ti portano a questo, il male si aggrega, e contagia. I paesi e i quartieri come Rozzano non fanno bene alla comunità, né a chi vive in quei luoghi né al resto del territorio. «Ho deciso di essere un sieropositivo che si lascia individuare, che racconta più che lasciarvi immaginare. La precisione è l'arma di cui mi sono munito. La compagnia degli altri, la soluzione che ho scelto». Ha pagato scotti cocenti? Di certo, la sua decisione l’ha condotta fino all’esser candidato al prestigioso Premio Strega. Scotti no, direi di no, per ora. La mia scommessa è più per il futuro: non restare incasellato nel ruolo dello scrittore che ha l’HIV, non sentirmi chiamato a essere il sieropositivo di professione. Io scrivevo da prima della diagnosi: ho raccontato l’HIV dall’interno perché c’era un vuoto narrativo – e di linguaggio, di immagini in presa diretta – su questo tema, ma in futuro ovviamente mi dedicherò ad altro. La copertina del libro è un’illustrazione affascinante di Elisa Seitzinger. Può motivare la sua scelta in relazione al contenuto della narrazione? È una rielaborazione di un particolare della Santa Lucia di Francesco del Cossa. Si tratta di un’illustrazione che mi ha colpito sin dalla prima volta in cui l’ho vista. Per me rappresenta l’offerta di uno sguardo, di un punto di vista. Idealmente l’offerta dello sguardo del bambino invisibile protagonista del libro, uno sguardo rimasto a lungo sommerso, illegittimo.

A cura di Giusy Capone |

|||

Finalista al premio Strega 2020, Jonathan Bazzi ha vinto il Premio Bagutta Opera prima con il romanzo Febbre (Fandango, 2019) e il suo è stato il Libro dell'anno 2019 per Fahrenheit Radio Rai Tre.

Finalista al premio Strega 2020, Jonathan Bazzi ha vinto il Premio Bagutta Opera prima con il romanzo Febbre (Fandango, 2019) e il suo è stato il Libro dell'anno 2019 per Fahrenheit Radio Rai Tre.