|

|

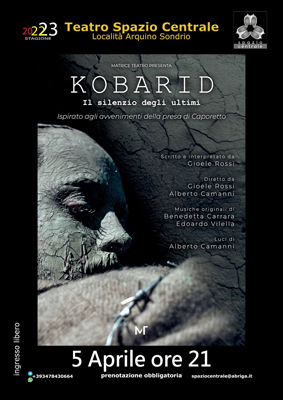

Mascherarsi per ritrovare l’umanità: Kobarid - Il silenzio degli ultimi

Un naso rosso. Una parrucca. Un vestito stravagante. Forse una piccola bicicletta, o un fiore all’occhiello che spruzza acqua. Un naso rosso. Una parrucca. Un vestito stravagante. Forse una piccola bicicletta, o un fiore all’occhiello che spruzza acqua.

Questi sono alcuni dei dettagli che vengono in mente quando si sente la parola «clown»: una categoria particolare di maschera che si è soliti collegare al mondo circense, o tutt’al più ad alcuni film dell’orrore. L’arte della clownerie, invece, offre sì delle scene comiche, ma non senza un sottofondo poetico o addirittura tragico. Questo perché l’attore, quando si fa clown, non si limita a un lavoro estroflesso, che crea una partitura fisica in base all’effetto che essa può avere sul pubblico, ma anzi sprofonda nella propria interiorità, accartocciandola per lasciare spazio a una nuova identità. Di questo, un esempio interessante è l’ultimo spettacolo di Matrice Teatro, Kobarid - Il silenzio degli ultimi.

Per poter comprendere meglio questo lavoro, però, bisogna prima di tutto fare un passo indietro, e guardare alle basi teoriche e pratiche della maschera e della clownerie.

La maschera è uno dei simboli indiscussi del teatro. Proprio per questo, l’immaginario a cui essa viene associata è spesso semplificato, ridotto al binomio della maschera tragica greca, a cui si contrappone quello della commedia dell’arte, con personaggi come Arlecchino, Pantalone, Balanzone. A un livello di analisi superficiale, quindi, la maschera viene identificata come un oggetto scenico che può avere funzione pratica, amplificando la voce, oppure estetica, rendendo chiaramente identificabili i personaggi. Se si va oltre queste prime osservazioni, però, appare chiaro che la maschera è molto di più: essa è sì un oggetto, ma non un oggetto inerme; la maschera è uno strumento attraverso cui l’attore compie un lavoro fisico e mentale di negazione della propria identità, tendendo verso una totale identificazione con il personaggio interpretato.

Sebbene la maschera sia parte integrante della storia teatrale fin dalle sue origini – basti pensare al coro greco o alle commedie atellane –, bisogna aspettare il Novecento per assistere all’approfondimento teorico-pratico del suo utilizzo nella pedagogia teatrale. Lungo i secoli precedenti, infatti, il linguaggio teatrale era andato incontro a un processo di sclerotizzazione, e con esso le maschere erano passate dall’essere la creazione di un attore all’essere un tipo: ben presto, i personaggi persero il contatto con la realtà quotidiana, creando una profonda crepa tra il palco e il pubblico, ma anche tra l’attore e il personaggio.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il teatro è innervato da diverse linee rivoluzionarie e rinnovatrici, il cui scopo è ridare vita al teatro curando la formazione degli attori. I diversi protagonisti di questo periodo, noti come Registi Pedagoghi, si occupano infatti della formazione professionale e umana dei propri allievi, attingendo a fonti anche molto diverse tra loro. Alla base del rinnovamento della maschera, operato da Copeau e poi dai suoi allievi, ci sono sia la maschera e il coro greci, sia le maschere orientali. Ma soprattutto, la nuova maschera – inizialmente nota come maschera nobile, e solo successivamente come maschera neutra – era un connubio tra fisicità e sensibilità. L’attore raggiunge, attraverso il controllo del respiro e la concentrazione, uno stato di trance: una completa apertura del proprio essere al personaggio, restando in bilico tra il controllo del proprio corpo e la possessione da parte di un’altra corporeità. Questa tecnica, elaborata da Copeau tra gli anni della École du Vieux-Colombier e quelli del periodo borgognone, ha poi continuato a essere usata come metodo pedagogico da Michel Saint-Denis (nipote di Copeau e fondatore di una London Theatre Studio) e da Jean Dasté (allievo e genero di Copeau). Gli allievi si sono però allontanati dal percorso del Maestro; se per Copeau la maschera doveva essere uno strumento pedagogico, che doveva quindi essere usato solo nelle fasi iniziali delle prove, per i suoi successori la maschera assume una propria autonomia: i personaggi nati durante le improvvisazioni entrano in contatto tra loro, i loro contorni si fanno più definiti, e diventano così protagonisti degli spettacoli.

Un ulteriore passaggio ci porta alla clownerie come la intendiamo oggi: la collaborazione di Dasté con Lecoq, pedagogo teatrale e autore Il corpo poetico: una summa del suo pensiero che parte dalla maschera neutra, passa per quella larvale e arriva al clown, non in quanto personaggio dalla comicità fine a sé stessa, ma in quanto espressione libera e liberatoria che usa la derisione come mezzo comunicativo.

È proprio questo essere clownesco quello che ritroviamo in Kobarid - Il silenzio degli ultimi. Esso, proprio come le maschere e i clown di cui abbiamo parlato sopra, non è stato costruito a priori, ma è sorto spontaneamente durante le prove. Ispirato dalle conferenze e dal libro Caporetto di Alessandro Barbero, l’autore e attore Gioele Rossi voleva inizialmente raccontare la Prima guerra mondiale a parole, mettendosi nel solco del teatro di narrazione. In questa prima fase, come anche nelle successive, Rossi si è immerso nella lettura di saggi, ricostruzioni storiche, antologie di lettere dell’epoca, per cercare di entrare nella quotidianità dei soldati, in particolare di quelli schierati a Caporetto. Ben presto, però, si è reso conto che non c’erano parole capaci di descrivere gli orrori della guerra, o meglio le parole non rendevano giustizia alla verità delle testimonianze.

All’imperfezione delle parole, si è sostituita la limpidezza del corpo.

Le prime improvvisazioni, basate principalmente sulla sete e sulla vicinanza coi morti (entrambi argomenti tratti dalle lettere, gravitavano intorno a pochi, essenziali oggetti: due bastoni di bambù e del filo spinato. Poco dopo, ha fatto la sua comparsa la maschera: uno strato di argilla che copre il volto e gran parte del cranio, annullando i lineamenti, cancellando tutto ciò che ci rende distinguibili nella nostra individualità. Tutte caratteristiche che rimandano alla maschera neutra, con una sostanziale differenza: come sostenuto da Lecoq, la maschera deve sempre lasciare uno spazio vuoto tra il proprio strato interno e il volto dell’attore, perché è in quello spazio che si compie la recitazione; la maschera d’argilla usata da Rossi, al contrario, si solidifica sul volto, dando una sensazione di costrizione. Una totale adesione che non accetta compromessi.

Attraverso il corpo, Kobarid racconta l’esperienza di un soldato, rimasto ormai solo: la sete, la fame, la paura, i combattimenti, la pallida speranza. Attraverso le azioni fisiche, che modificano tanto gli oggetti quanto lo spazio circostante, l’attore racconta queste diverse emozioni, il tutto rimanendo ancorato a un livello di comunicazione preverbale, se non addirittura averbale.

Il rapporto che Rossi ha instaurato con il proprio personaggio è spiritualmente molto profondo, e ha nella pratica delle tracce di ritualità. Durante i periodi di pausa dalle prove, infatti, Rossi ha compiuto un pellegrinaggio a Caporetto, dove ha trascorso due settimane a camminare lungo le trincee abbandonate, esplorando i cunicoli e le grotte scavate nel terreno che ancora costellano la zona, mantenendo vivo il ricordo della tragedia. In queste reliquie abbandonate, Rossi ha percepito l’attualità della guerra, nonostante le piante abbiano riconquistato le aree deturpate dall’uomo oltre cento anni fa. Alcuni fili d’erba cresciuti lì accompagnano ora Gioele nelle prove, e sono diventati parte integrante del suo processo di mascheramento: passando le mani nell’erba, riscaldando lentamente ogni articolazione e solo infine cospargendosi il volto di argilla, Rossi raggiunge quello stato di vuoto interiore necessario ad accogliere il suo essere clownesco. E va in scena.

Il clown è nato spontaneamente dalle improvvisazioni, ma per crescere ha avuto bisogno di confronto. Dopo i primi mesi di lavoro in solitaria, si è unito al progetto Alberto Camanni, inizialmente offrendo uno sguardo esterno e poi collaborando alla regia. Camanni, che insieme a Rossi ha frequentato la Scuola di Teatro Galante Garrone a Bologna, è entrato nel lavoro in punta di piedi, proponendo nuovi elementi, valutando i ritmi, consigliando vie alternative, ma senza mai sconvolgere il disegno di Rossi. I due hanno costruito lo spettacolo in diversi periodi di residenza artistica, svolti in provincia di Sondrio e in provincia di Verona. Questi periodi di prove, compresi tra luglio 2022 e aprile 2023, si sono conclusi con la prima presentazione in forma di studio al Cine-Teatro Astra, presso San Giovanni Lupatoto (VR), e poi con il debutto ufficiale a Spazio Centrale, presso Arquino (SO).

Queste due messe in scena hanno segnato l’inizio di una nuova fase di lavorazione dello spettacolo: per arrivare a piena maturazione, infatti, il clown di Kobarid deve entrare in contatto con il pubblico. Solo così potrà dialogare liberamente con esso, coinvolgendolo all’interno dello spettacolo. Per quanto il personaggio sia solo, riconosce la presenza del pubblico e lo coinvolge nelle proprie azioni, in un tentativo a tratti frustrante di sentire del calore umano. Affinché Kobarid viva davvero, il pubblico stesso deve lasciarsi coinvolgere: altrimenti, gli aeroplanini di carta vergati dalle parole dei soldati non ci racconteranno di Caporetto, ma saranno solo carcasse accanto alle quali noi giacciamo.

È possibile sostenere lo spettacolo partecipando alla campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-kobarid-il-silenzio-degli-ultimi/

Benedetta Carrara

(n. 5, maggio 2023, anno XIII)

Bibliografia per approfondire la maschera da Copeau a Lecoq:

CARPONI, CECILIA, Michel Saint-Denis, dal Théâtre du Vieux-Colombier al London Theatre Studio. Premises to the Training, tesi di dottorato, Università di Roma Sapienza 2018

COPEAU, JACQUES, Souvenirs du Vieux-Colombier, Nouvelle Éditions Latines, Paris 1931; Ricordi del «Vieux-Colombier», tr. it. di Annamaria Nacci, Il Saggiatore, Milano 1962

COPEAU, JACQUES; ALIVERTI, MARIA INES (a cura di), Artigiani di una tradizione vivente. L’attore e la pedagogia teatrale, La casa Usher, Firenze 2009

LECOQ, JACQUES, Il corpo poetico, Ubulibri, Milano 2000

SCHINO, MIRELLA, L’età dei Maestri. Appia, Craig, Stanislavskij, Merjerchol’d, Artaud e gli altri, Viella libreria editrice, Roma 2017

SAINT-DENIS, MICHEL, Theatre: the rediscovery of style, Theatre Art Books, New York 1960, pp. 90-110

SCAPIN, GESSICA «Il s’agit d’être». Teoria e pratiche di formazione dell’attore secondo Jacques Copeau, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, 2012 |

|